基本ドッグフードって方もお休みの日や時間があるときなどは、手作り食を食べさせてますって飼い主さん増えてきましたよね。

犬もきっと嬉しいはず。

だって彼らは食べることが何よりも楽しみなんですから。

私たち飼い主も喜んで食べている愛犬の姿見るのが何よりもの幸せ。

今日は愛犬のご飯を作るときの参考に、主食・副食・穀類に分けて、それぞれの栄養素とその役割を表にして見ました

食材表

主食=動物性食材(肉類)

| 食材 | 栄養素と役割 |

| 牛肉 | 鉄、亜鉛、ナイアシン(ビタミンB3)が豊富。動物性の鉄は植物性よりも吸収率が高い。鉄は動物が利用しやすいヘム鉄が豊富(貧血予防) |

| 豚肉 | ビタミンB1が豊富(疲労回復)。豚の脂肪はコレステロールを低下させるオレイン酸やステエリン酸が多く含まれる |

| 羊肉 | 生後1歳未満(ラム)1歳以上(マトン)。カルニチンが豊富。ビタミンB1、B2、ナイアシン(ビタミンB3)、鉄も豊富。腎臓病、心臓病に良い食材。 |

| 馬肉 | 鉄分や造血ビタミンであるビタミンB12が豊富。グリコーゲンが豊富(エネルギーの保管)、低脂肪。 |

| 鹿肉 | 高タンパク質、低脂肪。鉄が豊富。調理の際の匂いは他の肉に比べて臭みが少ない。 |

| 鶏肉 | 他の肉よりレチノール(ビタミンA)が豊富。他ビタミンB2、ナイアシン、皮にはコラーゲンが豊富。赤身の獣肉よりも淡白な味ですが犬にとっては嗜好性が高い。脂肪分が多い順では、もも肉→むね肉→ささみです。 |

| 鶏豚牛羊レバー | 鉄や造血に関わるビタミンB12が豊富。他ビタミンA、ビタミン群が豊富(疲労回復、皮膚の健康維持)。与えすぎはビタミンAの過剰摂取につながるので注意が必要。 |

| 鶏豚牛羊ハツ | 鉄分の補給に役立つ。脂肪代謝に必要なL-カルニチンも豊富。低脂肪なので、良いタンパク源になるが鶏ハツよりも豚ハツの方が脂質は少ない。 |

| 鶏の砂肝 | 胃の筋肉。低カロリーでビタミンKが豊富。 |

| うずら肉 | 鉄、ビタミンB2、ビタミンK、コラーゲンが豊富。鶏肉より鉄、ビタミンB2が多い。 |

| 卵 | 卵黄はタンパク質、脂肪。卵白はタンパク質が主成分。アミノ酸バランスが良く栄養価値が高い。生のまま白身だけを与え続けるとビオチン欠乏症を招くことがあるので避ける。 |

| うずら卵 | 栄養価は鶏卵よりも高い。鉄、レチノール(ビタミンA)、ビタミンB1、B2が豊富(冷え性、貧血予防) |

主食=動物性食材(魚類)

| 食材 | 栄養素と役割 |

| サケ | 白身魚。ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンEが豊富。EPA/DHA、アスタキサンチン(抗酸化物質)。犬の食事でのビタミンD補給源として貴重な食材。塩分の少ない生鮭を選ぶ。ただしビタミンDは体に蓄積されるためほんの少量にする。 |

| タラ | 白身魚。脂肪分が少なくクセのない味。消化の良い食材。シニア犬におすすめ。ヨウ素、セレンを多く含む。 |

| タイ | 白身魚。比較的脂肪が少ない。鮮度の低下が遅い。旨味成分も比較的長く維持される。 |

| イワシ(犬のみおすすめ) | 赤身魚であり青魚。DHA/EPAが豊富。脂肪分が多く旨味が強い。カルシウムはアジの3倍。ビタミンDも豊富。カルシウム、リン、マグネシウムのバランスが良い。 |

| アジ(犬のみおすすめ) | 赤身魚であり青魚。DHA/EPAが豊富。脂肪分が多い。旨味が強い。 |

| マグロ(犬のみおすすめ)

|

赤身魚。脂肪分が多く旨味が強い。鉄分が多い。ビタミンDやナイアシンの含有量が高くDHA/EPAが豊富 |

| カツオ(犬のみおすすめ) | 赤身魚。脂肪分が多く旨味が強い。鉄分が多い。 |

| カレイ | サケに次いでビタミンDが多い魚。タウリンが多いので猫にもおすすめ。 |

| *犬猫共、手作り食の素材として魚を主食にすることはおすすめしません。

特に猫は不飽和脂肪酸の過剰摂取医は黄色脂肪症を引き起こす可能性がありますので注意しましょう。また、刺身などの生食は、ビタミンB1を壊す酵素が含まれます。好んで食べるからと言って常食させるのは避けましょう。 |

副食=植物性食材(野菜類、その他)

| 食材 | 栄養素と役割 |

| セロリ | βカロテン、ビタミンB1、B2、C、カリウムを含む。食物繊維が豊富。 |

| ハクサイ | ビタミンC、鉄、マグネシウム、カリウム、などを含む。インドール類(発ガン物質から細胞を守る)。 |

| シュンギク | βカロテン、カルシウムを初め、マグネシウム、リン、鉄分などのミネラルが豊富。健やかな細胞の成長や神経系の維持に必要な葉酸を含む。 |

| ゴボウ | 食物繊維が豊富。リグニンは糞便量を増やし不要なものを体外に出す。イヌリンが腸内のビフィズス菌、乳酸菌を元気にする。 |

| ニンジン | βカロテンが豊富。油と一緒に摂ると吸収率がアップする。すり下ろすか、煮て柔らかくして与える。 |

| パセリ | βカロテン、ビタミンB1,B2,Cが豊富。みじん切りにしてふりかけると使いやすい。 |

| レンコン | 主に糖質(デンプン)。食物繊維。ビタミンC、カリウム、鉄、銅、亜鉛が豊富。粘り成分のムチンを含む(胃壁の保護、タンパク質、脂肪の消化促進)。 |

| サツマイモ | 食物繊維、糖質、ビタミンC、ビタミンEが豊富な他、ビタミンB群、カリウム、カルシウムなども多く含み比較的嗜好性が高い。 |

| 山芋 | デンプンの消化を助けるアミラーゼが豊富。粘りの成分はムチン(新陳代謝、老化防止、関節疾患に)。ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、葉酸を含む。ミネラルは特にカリウムが豊富(疲労回復、利尿促進、高血圧予防) |

| カボチャ | 豊富なβカロテン、ビタミンC、Eを含む。糖質が多いので制限している場合は注意が必要。 |

| アスパラガス | 白より緑の方が栄養価は高い。アスパラギン酸を含む(新陳代謝、疲労回復)。茹でたり炒めたりしたものを好んで食べる犬は多いが、与えすぎや生のまま与えることは避ける。わずかながらも中毒物質(アルカロイド)を含む |

| ホウレンソウ | 葉緑素(クロロフィル)が豊富(抗酸化作用、血液浄化、胃腸浄化作用)。シュウ酸は多い。 |

| 小松菜 | βカロテン、ビタミンC、ビタミンE、カルシウム、鉄分が豊富。犬の食材として利用しやすく栄養価も高い。 |

| レタス | ほとんどが水分。食物繊維。βカロテン、ビタミンC,E、葉酸、カリウムなどを含む。 |

| チンゲンサイ | アルカリ性のミネラルが多い。βカロテンが豊富。 |

| シイタケ | 食物繊維。ビタミンB群、ビタミンD、が豊富。 |

| マイタケ | 食物繊維。ビタミンB群、ビタミンD22、が豊富。栄養価はキノコ類で一番多い。βグルカンが豊富(免疫力)」 |

| ブロッコリー | ビタミンC、βカロテン、鉄を多く含む。生のまますり下ろしたり、加熱して細かく刻んで与える。 |

| カリフラワー | ビタミンCが豊富。 |

| キャベツ | ビタミンU(別名キャベジン)が豊富でイチョウの粘膜や健康維持に役立つ。 |

| ニガウリ | ビタミンCが豊富(キャベツの2倍)。のほか、ビタミンB群やβカロテン、葉酸、鉄分、カリウムなどのミネラルが豊富。血糖値を下げるインスリンのような働きが期待できる成分が含まれる。 |

| モヤシ | ビタミンCが豊富。新鮮なものを生で与えることがおすすめ(食物酵素の摂取)。消化しやすい。 |

| オクラ | ムチンやペクチンが豊富。成長作用、コレステロールの低下、糖尿病予防にも役立つ。 |

| もずく | セレニウム、食物繊維、鉄、マグネシウム、βカロテンなど。フコイダン(ヌメリ成分の粘質多糖類:コレステロールの低下や免疫細胞の活性の働きが期待できる。) |

| わかめ | カリウム、ヨウ素、食物繊維が豊富。フコダインを含む。 |

| スプラウト | ビタミン、食物酵素が豊富。生のままでトッピングして与える。 |

| インゲン豆 | βカロテン、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄分などのミネラルが豊富。アミノ酸も多く含みフードの原材料によく使われている。 |

| ホタテ貝柱 | タウリン、元気消失時に風味つけ嗜好性アップに便利。 |

| オリーブ油 | クセが少なく加熱しても参加しにくいので炒め物に使える。 |

| ゴマ油 | 風味付けで嗜好性はアップするが常用するとn-6系脂肪酸が過剰摂取になることがあるので、他のオイルとローテーションするのがおすすめ。 |

| 魚油、エゴマ油、亜麻仁油 | 必須脂肪酸が多く含まれるため、適量を食事に加える。シニア期には特にDHA/EPAが直接摂れる魚油がおすすめ。ただし、脂肪を多く与えると下痢、何遍になりやすい体質もあるため、少量から始めて体調を観察する。酸化しやすいため加熱調理には向かない。手作り食の場合は与える寸前に混ぜること。 |

| 無糖ヨーグルト | 乳糖が分解されているため、牛乳よりも軟便や下痢になりにくい。水に溶いたヨーグルト水も比較的嗜好性が高く水分補給に役立つ。与えすぎには注意する。 |

穀類

| 食材 | 栄養素と役割 |

| 白米 | 炭水化物(糖質)が豊富(エネルギー源) |

| 小麦粉 | 白米よりも脂質が多くエネルギーが高い。必須アミノ酸リジンが不足しているため、肉と一緒に食べると必須アミノ酸の総摂取量が減る。 |

| ハトムギ | 白米よりタンパク質、脂肪が豊富。ビタミンB2は白米の2倍以上。漢方ではヨクイニン(水分代謝を活発にする)として知られる。 |

| 玄米 | 精米されていない状態の米。白米よりもビタミン、ミネラルが豊富。消化しにくいので柔らかめに炊いてから与える。 |

| オートミール | 燕麦(エンバク)を脱穀して調理しやすく加工したもの。人の介護食にも使われており、お湯やだしで煮ると直ぐに柔らかく食べやすいお粥状になる |

| 葛粉・片栗粉 | 主にとろみ付やつなぎの役割に使う。糖質が多いためカロリーのプラスになり、シニア期には食べ物を飲み込みやすくする嚥下のサポートに役立つ。 |

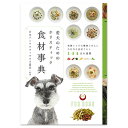

愛犬の手作り食を作る上で栄養学、中医学的効能など、より詳しく知りたい方はこちらの食材事典が役に立ちます。